Entre las pertenencias de mi papá, fallecido en 1995, guardé durante años —mudanza tras mudanza, país tras país— una carpeta con papeles que nunca tuve el valor de desechar; hasta un incendio sobrevivieron.

Hace poco, al abrirla, encontré dos piezas que me sacudieron el alma.

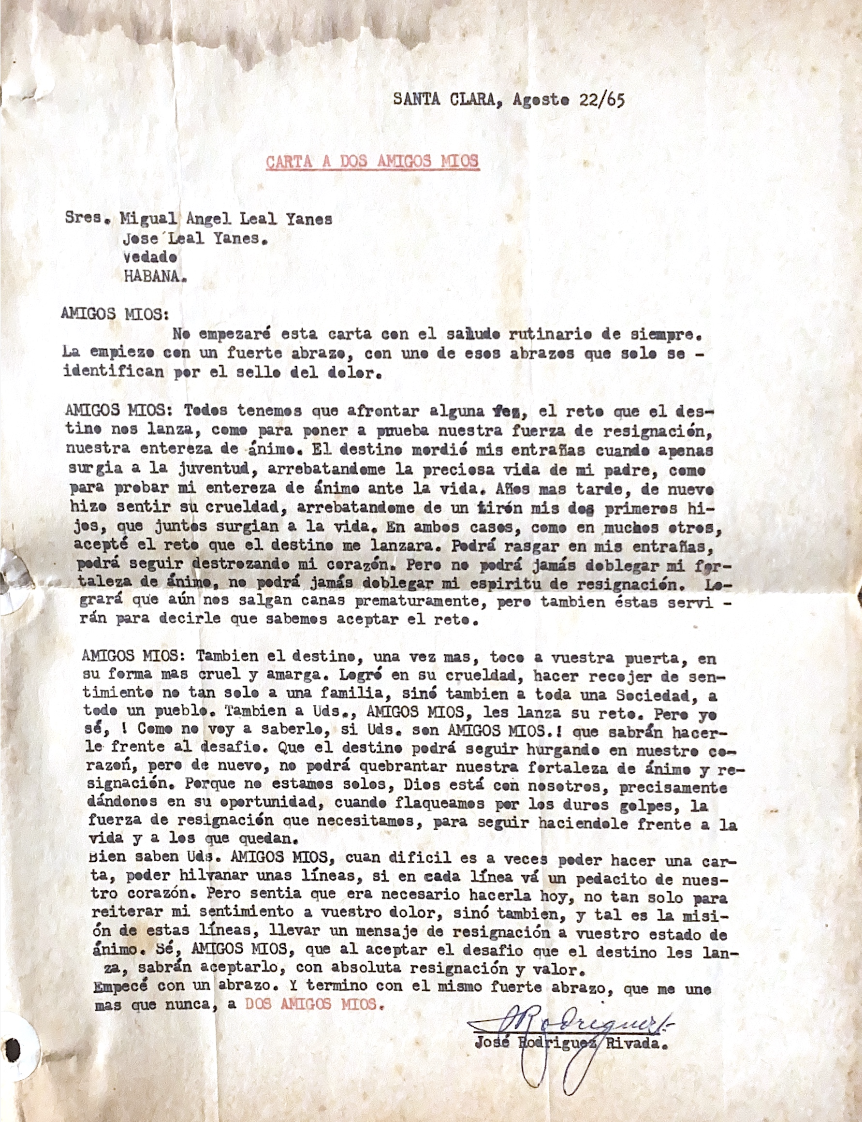

Se trata de una carta enviada a papi, Miguel Ángel Leal Yanes, y a su hermano, José Valentín, fechada el 22 de agosto de 1965, como pésame por la muerte de mi abuela, María Socorro Yanes Pérez.

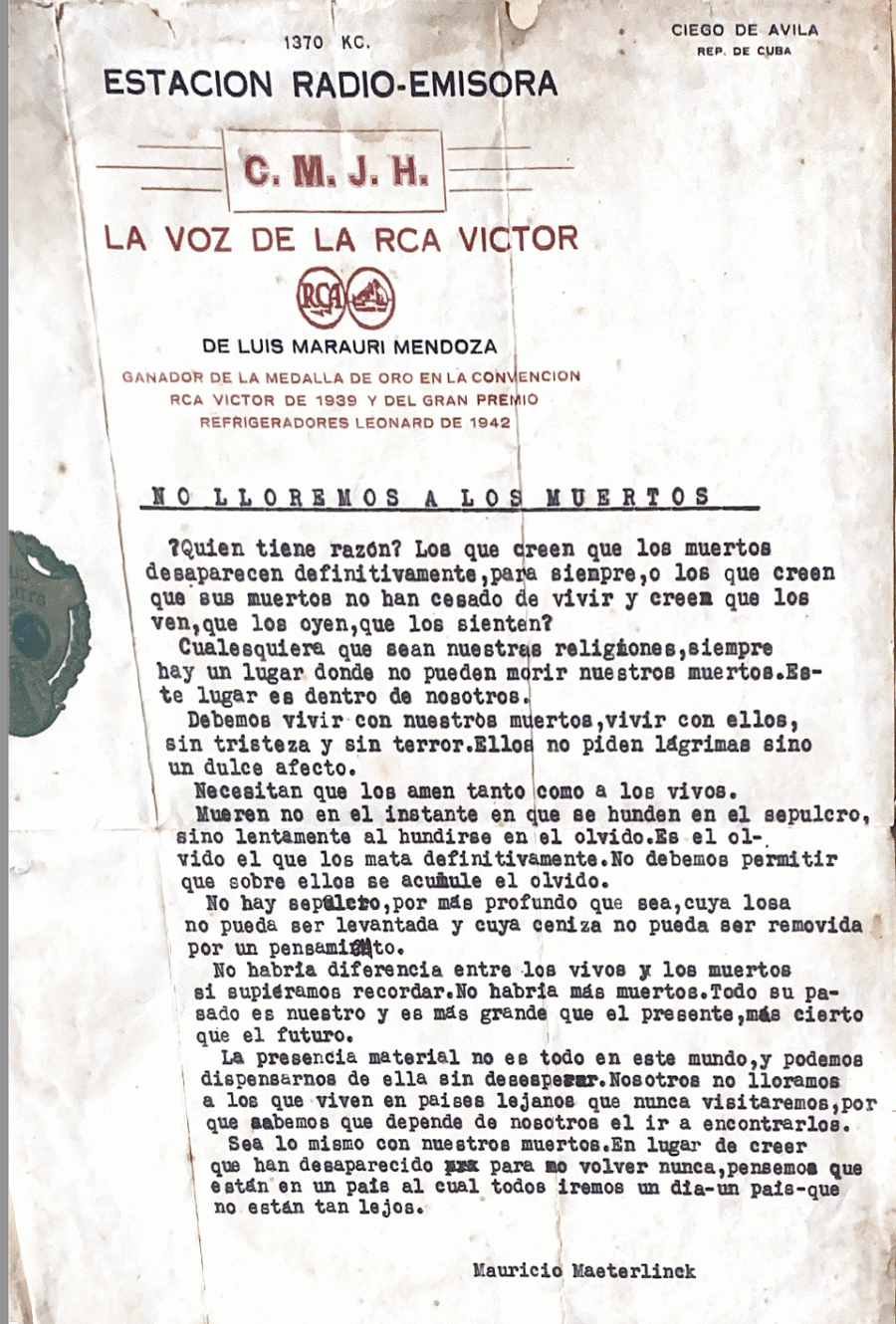

La carta, escrita por José Rodríguez Rivadá —quien supongo era un amigo cercano de mi familia—, está acompañada por un texto mecanografiado de Maurice Maeterlinck, Premio Nobel de Literatura 1911, titulado No lloremos a los muertos.

Rodríguez Rivadá muestra una sensibilidad especial hacia la muerte: revela que perdió a su padre a una temprana edad y, más tarde, a sus hijos.

Lo que me llama la atención no es solo la formalidad del lenguaje, sino también la extensión. Hoy, un mensaje así, tal vez llegaría por WhatsApp, breve y directo, reducido a unas cuantas palabras y emojis. En cambio, aquí hay párrafos enteros cargados de consuelo y reflexión; se percibe el esmero, como si la propia acción de escribir fuera también una forma de acompañar el duelo.

Comienza con un abrazo escrito “de esos que solo se identifican por el sello del dolor” y continúa con una reflexión sobre cómo el destino pone a prueba la fortaleza y la resignación. Habla de pérdidas tempranas, de fe y de cómo aceptar el reto que impone la vida. Lo remata acompañándolo con el texto de Maeterlinck, reforzando su pésame de una manera muy profunda y existencial.

Es una manifestación de consuelo hermosa que va más allá e invita a la reflexión sobre cómo se define la vida.

El texto de Maeterlinck

No conocía a Maurice Maeterlinck. Descubrí que fue dramaturgo, poeta y ensayista belga, figura central del simbolismo, un movimiento literario nacido a finales del siglo XIX que, en lugar de describir la realidad de forma literal, buscaba conmover a través de un lenguaje simbólico y cargado de significado.

No lloremos a los muertos es una breve pieza en prosa que propone que la muerte verdadera no ocurre con el fin físico, sino cuando olvidamos a quienes amamos. Nos invita a vivir con nuestros muertos sin tristeza ni terror, a mantenerlos presentes como parte de nuestra vida y nuestra memoria:

“No habría diferencia entre los vivos y los muertos si supiéramos recordar. Sea lo mismo con nuestros muertos. En lugar de creer que han desaparecido para no volver nunca, pensemos que están en un país al cual todos iremos un día, un país que no está tan lejos.”

Estas palabras me tocan de cerca porque, desde que llegué a México, descubrí otra forma de entender la muerte: nombrarla, honrarla y aceptarla como parte esencial de nuestra historia y de quienes somos.

Que bueno que conservé estos documentos. Han viajado conmigo durante décadas, pero no es hasta ahora que les presto la atención que merecen.

Son frágiles, están amarillentos y marcados por el tiempo, pero su contenido es una lección atemporal que vale la pena analizar y reflexionar una y otra vez: que lo importante es no olvidar.