Nota: Esta no es una historia de abuso sexual, pero sí de acoso y negligencia institucional. La comparto bajo la etiqueta #MeToo porque este movimiento también visibiliza el abuso no físico, el silencio, la minimización y el desgaste emocional en entornos de poder. Mis recuerdos emergieron con fuerza cuando surgió esta ola global. Desde entonces he querido escribirlo.

Lo que viví me quebró en un momento crucial. No comparo mi situación con otras mucho más dolorosas. Honro a quienes vivieron lo que nunca debió ocurrir. Reconozco que muchas hemos enfrentado violencias sutiles que también dejan huella. Es hora de contarlo todo, para que no se siga repitiendo y vivamos en un mundo más consciente.

Un poco de contexto

En 1991, cursaba el penúltimo año de la carrera de Periodismo y Radiodifusión en Chicago. Todos los domingos producía y conducía un programa de entrevistas en la estación de radio de la universidad, como parte de un proyecto dirigido a la comunidad latina.

En un evento de la emisora, le conté mis aspiraciones a una mujer que, generosamente, me conectó con personas que buscaban practicantes para sus empresas.

Era un mundo muy distinto al de hoy, especialmente en los medios, donde las oportunidades surgían a través de contactos personales y referidos. La afinidad étnica pesaba, y era común que los latinos se apoyaran entre sí para abrirse paso en una ciudad donde ya representaban el 20% de la población. Había urgencia de posicionarnos en todos los ámbitos profesionales.

Así fue como llegué a WSNS-TV Telemundo Chicago, canal 44, como pasante del departamento de noticias.

Fueron pocos los meses en los que hice esa labor, que consistía más que nada en coordinar entrevistas, traducir y escribir uno que otro guión.

El canal también tenía otros programas que se producían localmente, algo inusual en ese entonces, pues casi toda la programación de las cadenas se generaba desde Miami y se distribuía al resto del país.

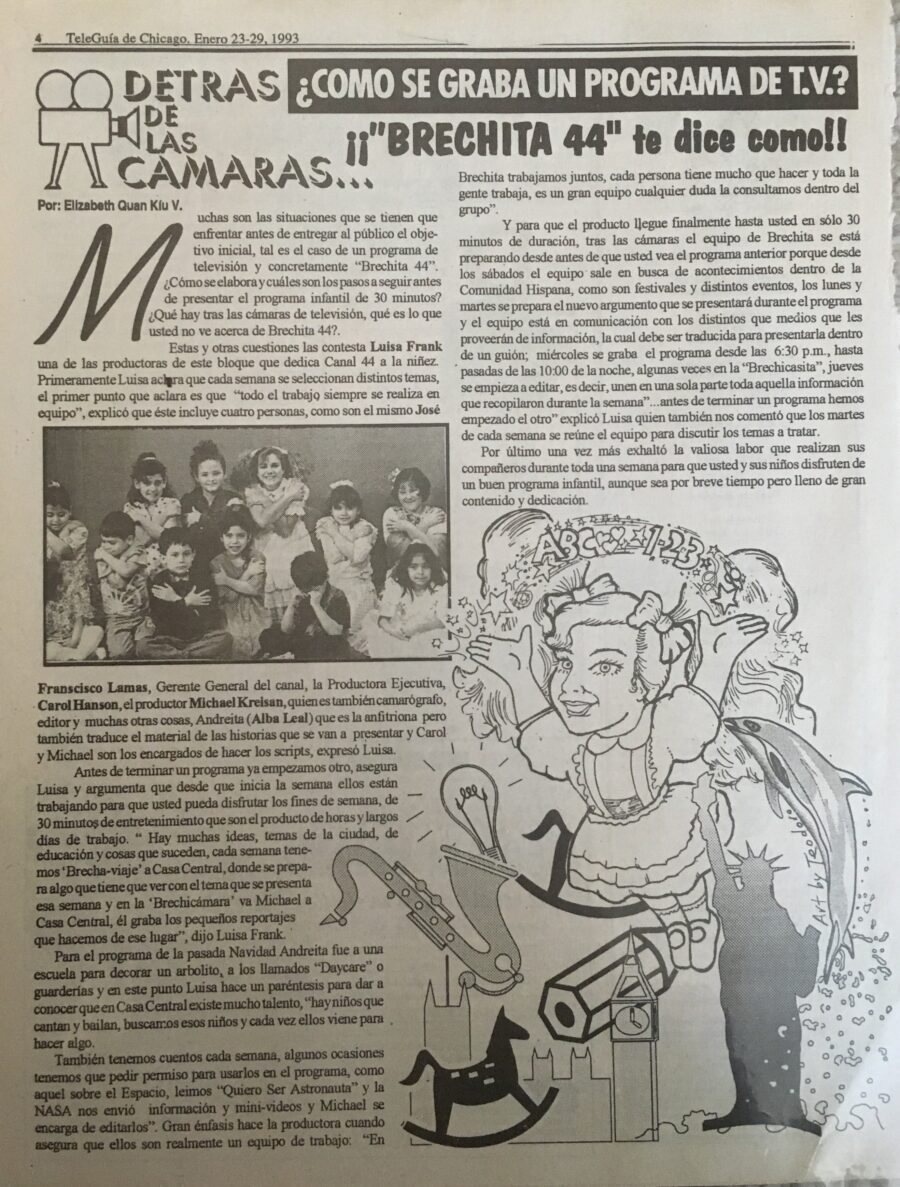

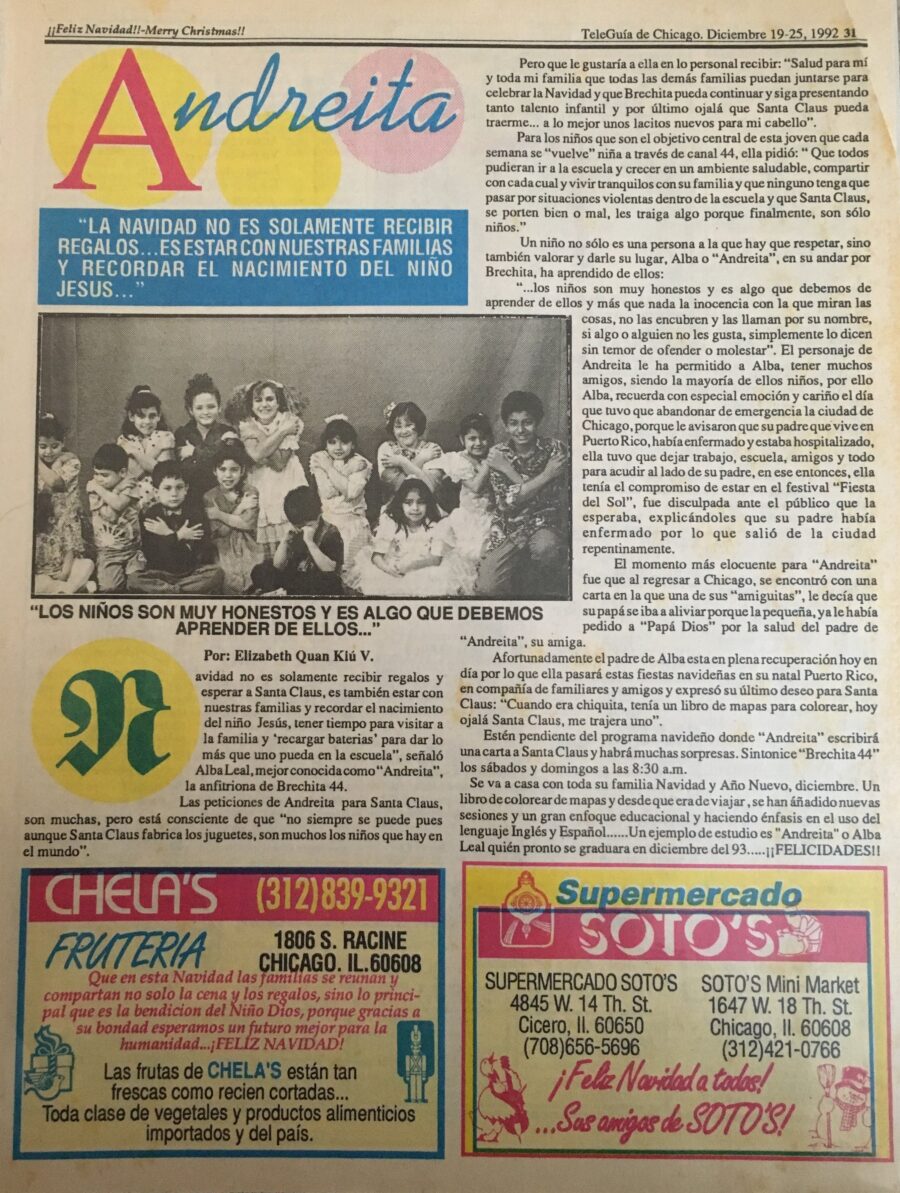

Uno de estos era un show infantil semanal llamado Brechita 44: una propuesta cultural y educativa que promovía la participación de niños, brindándoles un espacio para expresarse, aprender y compartir sus raíces a través del canto, la danza y la poesía. Tuvo una gran acogida. Incluso, se comenzó a transmitir a otros mercados latinos de EU.

Brechita 44: Voz y pertenencia para una nueva generación

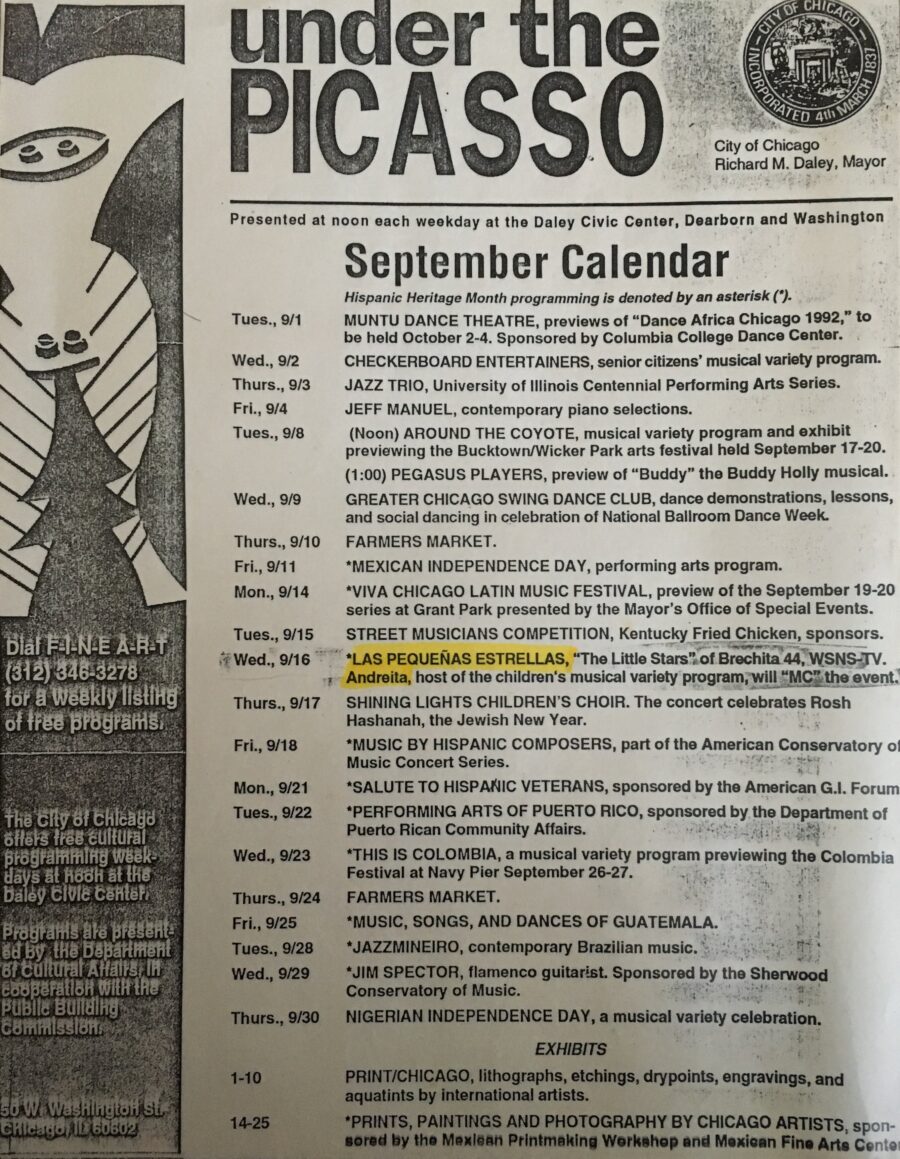

Brechita 44 era un programa muy dinámico. Su producción no se limitaba al estudio: se grababan segmentos en actividades escolares, festivales masivos y ferias comunitarias en barrios emblemáticos. También se realizaban presentaciones en parques, museos, bibliotecas y centros culturales.

Aunque se transmitía solo los sábados, el trabajo detrás de cada emisión ocupaba toda la semana. Eran otros tiempos: sin internet, sin televisión digital ni celulares. Todo requería más personal, coordinación y horas de producción.

Las grabaciones realizadas durante la semana se entrelazaban con segmentos desde el estudio, los cuales funcionaban como eje narrativo. Era común contar con invitados, ya fueran niños, botargas de marcas comerciales, líderes comunitarios e incluso artistas internacionales de la música latina que estaban de paso por la ciudad.

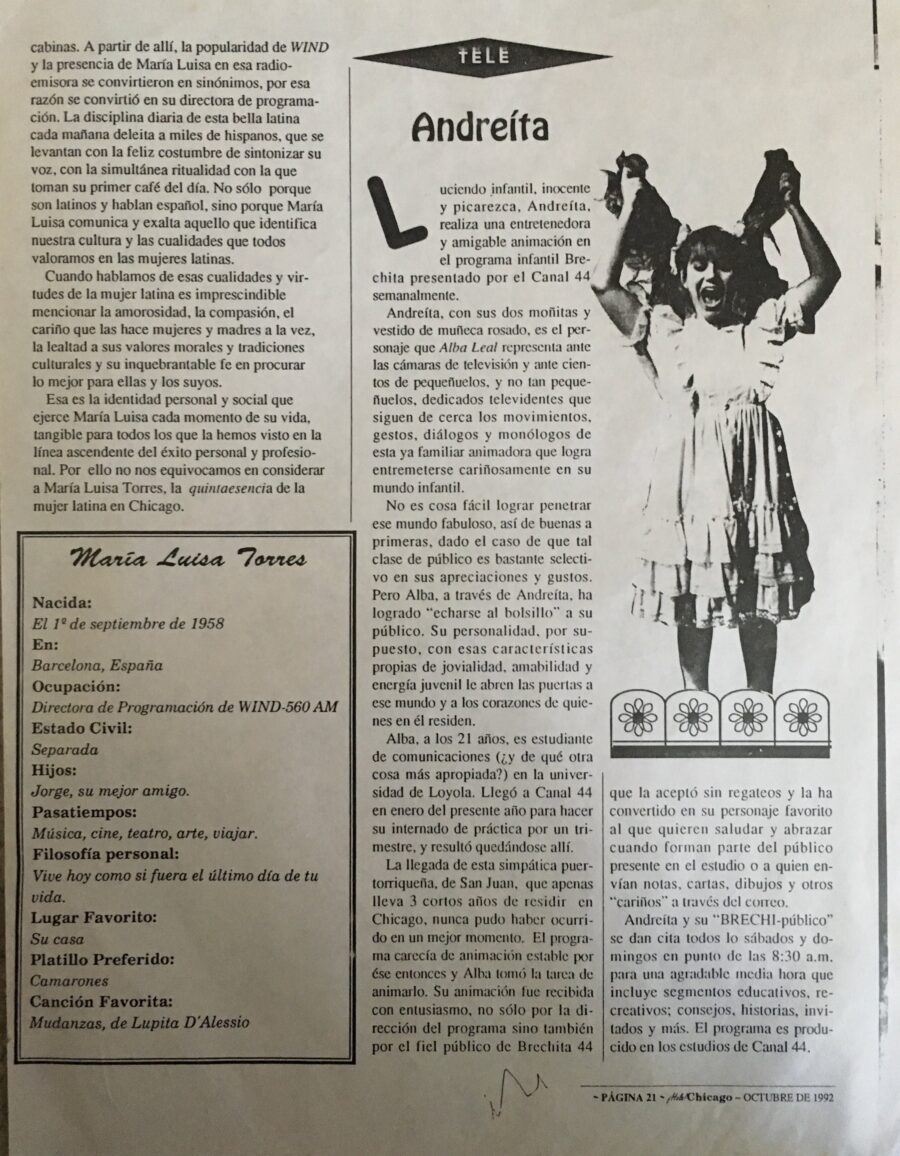

La conductora del programa también era mujer ancla del noticiario y presentadora de un show de radio matutino. Tras varias temporadas al frente de Brechita, tuvo que dejarlo debido a nuevas responsabilidades y conflictos de horarios.

El Gerente General de la estación —quien aparecía esporádicamente en el programa— decidió entonces lanzar una convocatoria para encontrar nuevo talento. Como estudiante practicante, comencé a apoyar en esa tarea, hasta que alguien me sugirió que me postulara.

Opté por presentarme, pero no como la joven de 20 años que era, sino caracterizada como una niña, con moñitos y traje de olanes. Así nació Andreíta, quien captó la atención de los responsables de la decisión. De inmediato pasé a ser la nueva anfitriona y a formar parte del equipo de producción.

Una buena experiencia, hasta que dejó de serlo

Tengo pocas memorias concretas. Solo puedo rescatar cómo me sentía con el cariño que me daban los niños, y lo mucho que me sorprendía y halagaba que me reconocieran en la calle. Incluso, varias veces me ocurrió que, al ir a pagar la cuenta en algún restaurante, ya había sido cubierta por algún admirador, o los dueños me decían que era “por la casa”.

Recuerdo los nervios y la emoción de estar parada, micrófono en mano, frente a decenas —y a veces cientos— de personas. Fue una época hermosa llena de muchas oportunidades valiosas.

Me invitaban a ser maestra de ceremonias en actos organizados por la comunidad latina, desde galas y premiaciones hasta certámenes de belleza. Conocí al alcalde y a políticos influyentes. También grabé anuncios de servicio público para la radio. Eran espacios que me hacían sentir parte de algo más grande.

Vienen a mi mente sentimientos de gratitud hacia varias personas del staff que me maquillaban, peinaban, asistían con el vestuario y me daban consejos.

Personalmente, era una época turbulenta. A pesar de vivir lejos, los problemas familiares me agobiaban. Estaba en una relación sentimental poco saludable, marcada por una traición que me dolió profundamente. Apenas contaba con herramientas emocionales para manejarlo. Mis padres estaban envueltos en sus propios rollos que eran bastantes. Además, mi vida en el extranjero era, para ellos, algo difícil de entender.

A pesar de lo que pasaba en mi mundo interior, laboralmente me sentía sumamente satisfecha: era un inicio ascendente en mi carrera.

No recibía un buen sueldo, incluso cuando más patrocinadores se sumaban a la producción. Me explicaban que, al ser estudiante, no tenía derecho a prestaciones laborales. Aun así, me daba por servida al poder pagar la renta y haberme hecho de un carrito usado. Confieso que me atraían el prestigio, el reconocimiento y todo lo que esa experiencia podía significar para mi futuro profesional.

Recibimos reconocimientos importantes por parte de organizaciones latinas, y también dos premios del mercado general: un Domo de Plata de la Asociación de Radiodifusores de Illinois, y un Emmy a la excelencia televisiva. Ese último nos colocó por encima de programas emblemáticos como The Bozo Show, el gigante de la televisión infantil. Me sentía en la cima del mundo. Joven, decidida y convencida de que nada podía detenerme.

¿Por qué dejó de serlo?

En esos tiempos, la interacción con la audiencia se daba por correo postal o por teléfono.

Una de las secciones del programa era un buzón animado, con ojos y cuya tapa hacía de boca. De ahí salía una mano enguantada que me entregaba las cartas que los niños enviaban a la estación, algunas de las cuales eran seleccionadas para leerse al aire.

En una semana podían llegar entre cinco y quince cartas, a veces más. Me daba mucha alegría ver los dibujos y leer lo que los chicos me contaban. Aunque en ocasiones también compartían situaciones tristes… y desde mi posición, no había nada que pudiera hacer.

La dirección física del canal se publicaba ampliamente para que la audiencia pudiera escribirnos. En las cartas se estilaba incluir el remitente en la esquina superior izquierda del sobre, y el destinatario en el centro.

Un día, al revisar mi correo, encontré una carta sin remitente. La abrí extrañada… y me perturbó profundamente lo que decía. Era una carta en inglés, con contenido altamente sexual y gráfico, escrita —presumo— por un adulto. Describía con lujo de detalle todas las prácticas y aberraciones que quería hacer con Andreíta.

De inmediato llevé la carta a mi productora ejecutiva, quien era apenas unos años mayor que yo. Se quedó igual de desconcertada. No recuerdo que en ese momento hiciéramos nada. Hasta que llegaron unas cuantas más.

Las nuevas cartas tenían matasellos de distintas ciudades cercanas, lo que evidenciaba un esfuerzo deliberado para cubrir el rastro de quien las enviaba.

Entonces empecé a sentir mucho miedo. Creo que por primera vez experimenté un ataque de pánico, aunque no lograba identificarlo como tal.

Y es que mi vulnerabilidad ante este depredador se magnificaba por mi logística y contexto de vida. Salía del canal —cuya ubicación era pública y no contaba con estacionamiento privado— casi a la medianoche y manejaba unos 30 minutos hasta mi apartamento, donde vivía con otras tres chicas de la universidad. Los garajes estaban en un edificio trasero, así que tenía que caminar sola por un pasillo oscuro para llegar a la entrada principal. Me angustiaba pensar que esa persona enferma podía estar siguiéndome.

Empecé a desconfiar de cualquiera que me cruzara en el camino. Recuerdo la tensión en mi cuerpo, el nudo constante en el estómago y las noches en vela.

En esos mismos días entraron a robar mi casa. Se llevaron algunas cosas pequeñas, ropa interior y un procesador de datos, precursor de una computadora portátil. Sé que probablemente no tenía relación con las cartas, pero mi mente no dejaba de conectar los puntos. Sentía que mi espacio, mi cuerpo y mi seguridad estaban en riesgo. La ansiedad crecía. La inseguridad también.

Consternada, pedí hablar con el Gerente General del canal. Le llevé las cartas con mucha vergüenza. No le hablé del escalamiento ni de cómo me sentía. En esos tiempos no se hablaba de emociones, y mucho menos en el trabajo.

Solo le dije que las estaba recibiendo y que no sabía qué hacer. Él, con su estilo autoritario, no mostró asombro ni preocupación y me dijo que descuidara, que él se encargaría.

A partir de entonces, cuando llegaba a la oficina y revisaba mi correo, las cartas ya estaban abiertas. Esa fue su solución: interceptarlas. Nada más.

Me preguntaba si habrían llegado cartas adicionales, si esta pesadilla ya había terminado, o si todavía tenía razones para sentirme tan desprotegida. No encontraba manera de indagar. Me habían educado para ser prudente. Y, al fin y al cabo, ya me habían dado una “solución”. Punto.

Me cuestionaba constantemente si estaba exagerando. Me regañaba por ser tan sensible. Trataba de calmarme diciéndome que “eso no era nada”.

Pero la angustia se instaló en mi sistema nervioso —que ya de por sí era inquieto y reactivo—, y me empezó a costar disfrutar del trabajo como antes. Me sentía cada vez más tensa y desconectada.

Los de producción me ofrecían un tecito cada vez que me notaban intranquila. No le daban color a lo que había ocurrido. Para ellos —y quizás también para mí— era parte del precio de estar frente a las cámaras: una exposición silenciosa, donde la vulnerabilidad se asumía como parte del rol.

Cerrando un capítulo

Me gradué de la universidad mientras trabajaba en Brechita, y continué laborando por varios meses más, a pesar de mi descontento, del impacto emocional que esos incidentes habían dejado en mí, además de la inseguridad y ansiedad que continuaba experimentando.

Sentía que ya era momento de, al menos, contar con un seguro médico. Tuve varias juntas para discutir esto con el Gerente General, pero siempre me decía que “lo vería” y me despachaba lo más pronto posible.

Lo recuerdo como un hombre altanero, acostumbrado a la fama, al reconocimiento y al respeto de la comunidad. Hoy lo veo como uno de esos lobos vestidos de borrego que nadie se atreve a enfrentar. Ojalá me equivoque. Solo puedo hablar desde mi experiencia.

Es cierto que logró cosas encomiables en el mundo de los medios. Pero su trato hacia el equipo se me hacía impositivo e intimidante. A mí me hablaba como si fuera una niña —como si tuviera la edad de Andreíta—, ignorando por completo que yo ya pensaba y actuaba como una profesional, aunque aún estuviera formándome.

Un día decidí que ya no valía la pena seguir insistiendo. Empecé a buscar trabajo en otro lado, pero alguien me advirtió que, mientras siguiera trabajando para él, nadie se arriesgaría a contratarme. No querían “problemas” con alguien tan poderoso.

Su respuesta a mi carta de renuncia fue burlona. Incluso, cuestionó mi decisión de una forma que me hizo dudar, pero la aceptó. Hoy sé que eso una forma de manipulación psicológica que se llama gaslighting. Todo fue por escrito. Jamás lo hablamos cara a cara, como se dirimían los asuntos profesionales entonces.

Tardé años en dimensionar de lo que viví. En reconocer que, aunque era muy joven y todavía me faltaban herramientas para enfrentar algo tan complejo, no merecía ser invalidada, ni quedar expuesta de esa manera. Que los adultos a mi alrededor —lejos de contenerme— se desentendieron o actuaron como se acostumbraba entonces: minimizando, acallando, dejando pasar.

Todo enmarcado en un sistema laboral que no protegía la integridad de las personas. Una empresa poderosa, pero sin mecanismos reales para salvaguardar la salud emocional ni la seguridad de quienes trabajábamos allí.

¿Había que esperar una tragedia para que alguien reaccionara o me tomaran en serio? ¿Qué hubiera pasado si el acosador se presentaba en el canal o hasta entraba como parte del público? Nadie me habló de la posibilidad de presentar una denuncia ante las autoridades, buscar apoyo psicológico, modificar mis horarios o pedir que me acompañaran al salir o llegar. A mí tampoco se me ocurrió. La normalización era absoluta.

No estaba siendo exagerada. No era mi culpa. Sí había ocurrido algo alarmante, aunque nadie lo reconociera. Aquello caló hondo en mí. Marcó mi salud emocional de formas que tardé mucho en comprender.

Callar y enterrar lo que pasó no me sirvió muy bien. Me marcó más de lo que supe ver en aquel momento.

Con el tiempo, seguí adelante. Fui construyendo una trayectoria profesional alejada del ojo público, encontrando espacios donde pude crecer, crear y contribuir. Eso me da una profunda satisfacción.

Al contar mi historia hoy —aunque hayan pasado tantos años— pretendo abrir una conversación necesaria e invitar a la reflexión.

Porque estas formas de violencia y abandono, menos visibles, pero profundamente arraigadas en nuestra cultura laboral, también dejan huella y trauma en quienes las enfrentan.

Y porque todas y todos merecemos entornos laborales que no solo nos celebren cuando brillamos, sino que también nos resguarden cuando estamos expuestas al peligro.